3個做高強度間歇訓練的常見錯誤!不是操個半死就是間歇訓練!

2023 Oct 15 40歲後的肌力訓練

內容目錄

高強度間歇訓練,英文的原文是「High Intense Interval Training」,取每個字的大寫就是HIIT。基本上這個名詞很多人都聽過,但大家都誤以為,只要操的很累很喘,最好累到動不了,就是「高強度」的間歇訓練。錯!這個文章我想用簡單白話的方式說明,怎樣的訓練才是有效的「高強度間歇訓練」,而不是操到橫紋肌溶解

高強度間歇訓練,英文的原文是「High Intense Interval Training」,取每個字的大寫就是HIIT。基本上這個名詞很多人都聽過,但大家都誤以為,只要操的很累很喘,最好累到動不了,就是「高強度」的間歇訓練。錯!這個文章我想用簡單白話的方式說明,怎樣的訓練才是有效的「高強度間歇訓練」,而不是操到橫紋肌溶解 高強度間歇訓練的好處

我想這邊我就不多說,高強度間歇訓練就是能幫你用比較短的時間,達到提升肌肉量、心肺能力、代謝能力、後然效應...的好處(延伸閱讀:55歲以上減脂的最佳方法,讓92篇研究告訴你解答!) 如果你身體沒有特殊狀況,但又沒辦法花一兩個小時運動,或許高強度間歇訓練就很適合你。高強度間歇訓練的定義:少掉這個,就不算是高強度

間歇訓練其實比較容易懂,只要是把「訓練時間跟休息時間交替進行n次」,都算是間歇訓練,像是:跑步10分鐘,慢走10分鐘,重複5次;或是快走1分鐘,慢走1分鐘,重複10次....,這樣的方式都可以稱作是「間歇訓練」 但「高強度間歇訓練」,還多了一個要件:訓練過程心跳要維持在最大心跳率的80%以上(不包含休息時)。如果不能維持80%以上,只能算是做間歇訓練,稱不上「高強度間歇訓練」。高強度間歇訓練的課表安排

通常HIIT的訓練課表會有「訓練時間」、「休息時間」、「重複組數」三個元素,三個元素加起來的時間不會超過30分鐘。 訓練時間:訓練時間範圍在 20 到 60 秒之間。訓練時間取決於選擇的動作項目和個人的體能狀況。例如,快速衝刺或快速跳躍可能需要時間比較短,而游泳或自行車訓練可以時間比較長。 但最長也不會超過1分鐘,別忘了你是在「高強度」的狀況下訓練,如果能做超過1分鐘,也表示你的強度可能不夠。 休息時間:休息時間的長度通常為訓練時間的1倍或更多,1:1甚至是1:3。這樣可以讓心臟和肺部有足夠的時間來恢復,同時也讓肌肉得到短暫的放鬆。 重複組數:我個人習慣會從5組開始,但視每個人的體能而定,如果訓練得宜,基本上應該人人都能練到10組的重複次數,甚至更高。高強度間歇訓練的常見問題:休息時間太短

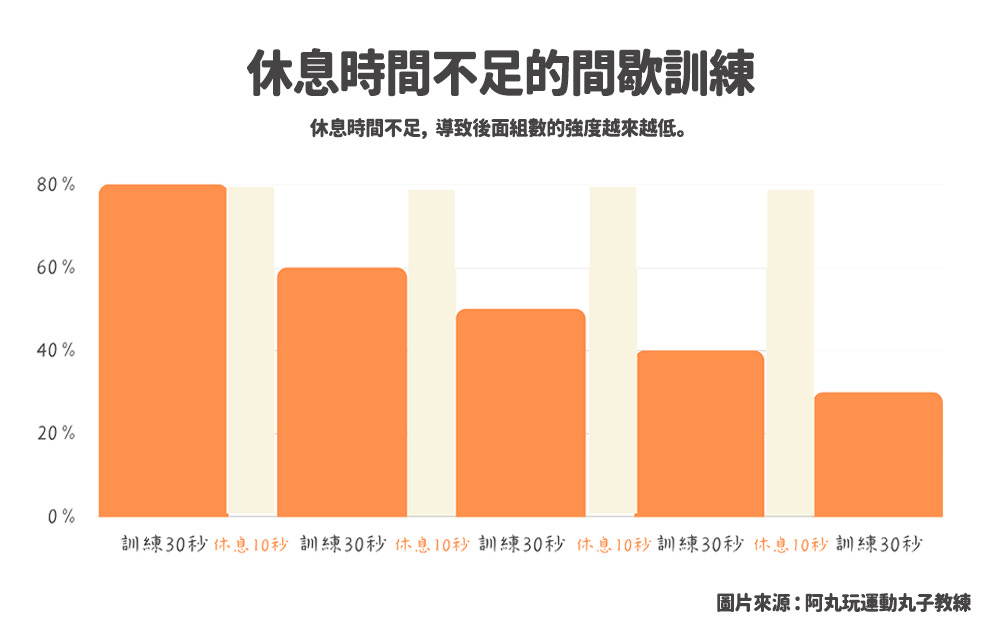

一個有效的高強度間歇訓練,休息時間是要比訓練時間「長」的,因為你的體能要從高強度的狀態下恢復,本來就必須比較久的時間,如此,你才維持「高」強度的訓練。 如果是新手,訓練跟休息比是可以是1:2或1:3。如:訓練30秒,休息90秒;如果是老手,也至少是1:1,如訓練30秒,休息30秒。 如果休息時間太短會有什麼問題?我就曾經犯過這樣的錯誤,給會員30秒的訓練動作,但是只休息20秒或15秒,結果就是動作越做越慢、越做越偷懶,想當然心跳就不可能維持80%的訓練強度。

高強度間歇訓練的常見問題:動作太難

很多人想到間歇訓練就直接想到「波比跳」、「登山者」....一堆看似厲害但很難做對的動作。不是說這些動作不好,其實他們都有各自的訓練目標。但如果要你在很短的時間,快速完成這些很困難的動作,你有辦法用到正確的肌肉,還是只想呼弄過去就好? 這就很像要你一邊跑步,一邊拿著毛筆不發抖的寫完三字經。我只知道,如果有教練叫我這樣做,我會想罵三字經而已。 其實你只需要選擇簡單的動作就好,像是划船機、滑雪機、跑步機,或是一些徒手的肌力動作(前提是你知道正確動作),然後努力把訓練強度跟組數慢慢提升。高強度間歇訓練的常見問題:動作都不一樣

如果你想要用間歇訓練有效提升心肺能力,最好用同樣的器材去操作,因為這樣你比較容易知道,你心肺功能到底有沒有進步。例如,你一開始用划船機划5組就不行了,下週可以划6組,再下週划到7組,其實你就知道心肺功能是有進步的。 但如果你今天用划船機划5組,明天用滑雪機划6組,後天用跑步機跑7組,你就很難比較出到底你是因為心肺功能進步,或只是因為你用的器材不同,導致不同的心跳? 這樣的狀況比較常出現健身房團課,畢竟每次來上課的人都不一樣,大家來上團課就圖個有趣跟流汗而已,老師如果都安排一樣的動作,我相信很快就沒會員了,所以才會一直用不同的動作做變化。 但如果你是真的想透過高強度間歇訓練提升體能,其實固定動作,去改變訓練的時間&強度才能比較好追蹤進步程度。誰適合高強度間歇訓練?誰不適合?

以下狀況出現2項以上,屬於中度風險,做高強度間歇訓練前建議要有身體檢查報告。 有心臟、肺部、代謝型疾病的人,屬於高度風險,則要有醫生的監督下才能進行。- 年齡過高:男性45歲以上,女性55歲以上

- 家族病史:父母親或一級親屬有出現心臟,肝臟及代謝疾病(男性55歲前,女性65歲前)。

- 吸菸

- 久坐

- 過胖:BMI大於30,男性腰圍大於102cm,女性腰圍大於88cm

- 高血壓

- 血脂異常

- 糖尿病

- 各類重大疾病者

結語

高強度間歇訓練其實是一個很高效率的訓練模式,但一些誤解,導致「高強度間歇訓練」常常聽到各種意外,連帶讓很多人卻步。問題都不是出在工具本身,而是使用工具的人。建議初學者可以先從「間歇訓練」開始,再慢慢把強度拉高到高強度間歇訓練的水準。 參考資料 1.高強度間歇訓練是什麼?0則留言