40歲後,如何在家安全訓練?推薦書籍:高齡健身完全指南

2025 Jun 28 產品&書籍推薦

▋這本書,適合誰看?

年過40,開始關注自己的身體。

還沒40歲,但家中有超過60歲的長輩,想幫助他們活得更好。

所有正在教或未來想教銀髮族的教練。

最重要的是——適合每一個會變老的人。

▋我學到的4件事

▍我們在打一場,無聲的內戰

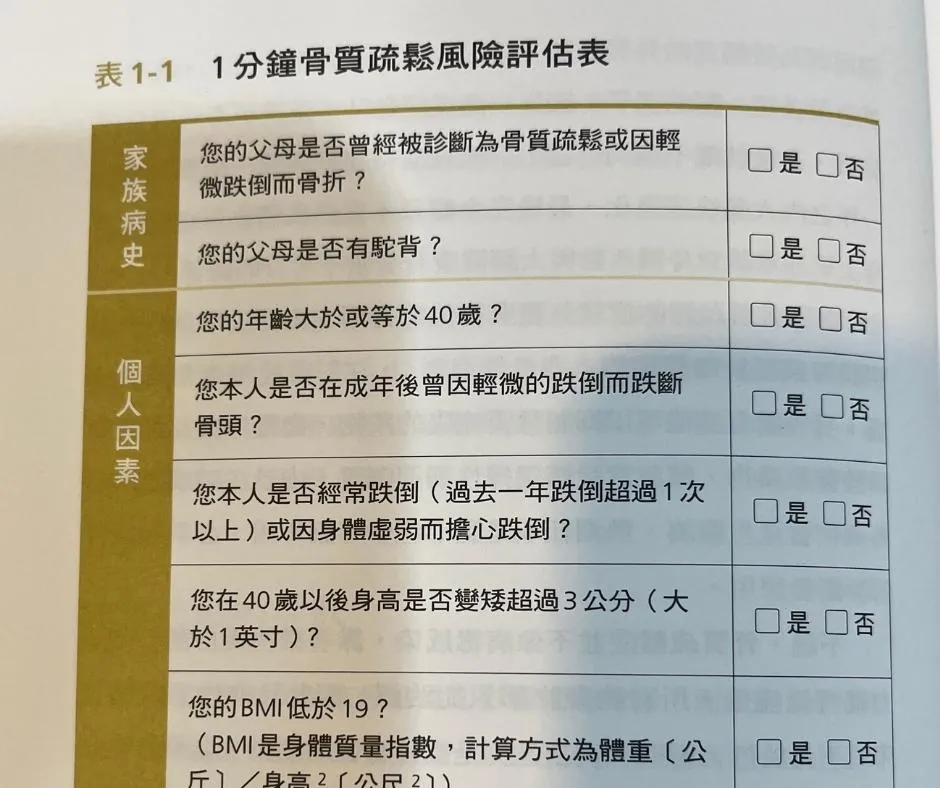

書中,一開始就點出,高齡者最常面臨的3大風險:肌少症、骨質疏鬆、跌倒。

這三者互相影響,不只是影響個人家庭,也影響我們國家的醫療系統。

身在超高齡社會的我們,已經不能指望,未來會有人來照顧。

你也已經在新聞上看到,醫療人員的出走潮以及大缺工,即使醫院沒有倒,你可能也找不到醫生跟護理師幫你看病。

之前在基金會,看到許多家庭,只是因為一個人生病,就全家沈淪的故事…你不會想要這些事,發生在自己身上。

但如果發生,我就要確保我有能力扛著,這也是我這麼堅持訓練的原因之一。

▍小於5公分,就可能是骨質疏鬆?

- 如果你的肋骨跟骨盆之間的距離,小於5公分(大約是3個手指並起來的距離)。強烈建議你去檢查骨質。

- 如果你站著靠牆,後腦勺跟牆壁距離超過3公分,強烈建議你去檢查骨質。

- 如果你體重BMI<19,你也會是骨質疏鬆的隱藏風險

- 如果你的身高,比年輕時矮了4公分以上。強強強烈建議你去做檢查。

「阿你有沒有推薦的醫生?」你問

台灣的醫生水準都不差,我也沒有名醫迷思,所以我沒有什麼名醫,可以推薦給你。

但我倒是可以推薦一位醫師,新光醫院的骨科醫師許皓為醫師

他不是名醫,但人非常專業有耐心,我曾經找他一起錄過podcast。

(YT訪談:關節都退化了,還有救嗎?修骨專家-新光醫院許皓為醫師)

重點是,你找他看診,他會叫你找我訓練。

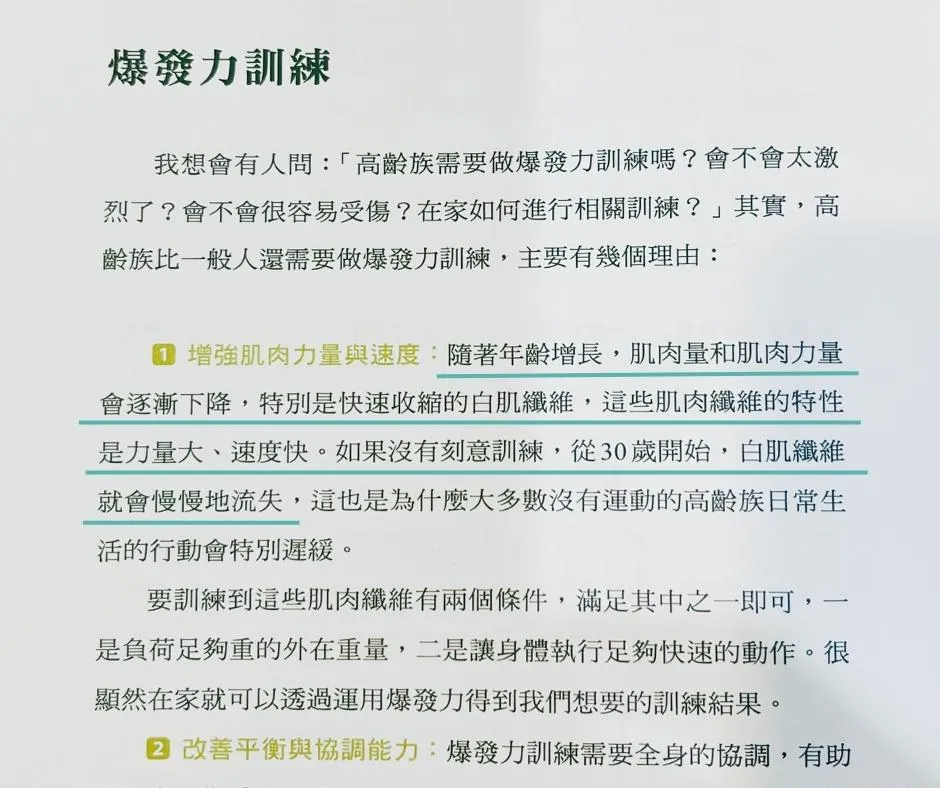

▍你有運動,但仍需要「訓練」

「大部分人都有在運動,但幾乎很少人在訓練。」Jimmy教官說

很多人覺得自己有運動,例如爬山、打太極、散步、打羽毛球、打網球、籃球…

「有做這些運動,有流汗,有喘,應該就都有練到肌肉了吧?」你說

不一定。

有人每天去打高爾夫球,常常會閃到腰或拐到腳;有人每天跟朋友去散步30分鐘,但血脂血糖還是降不下來。

運動可以讓你感到愉悅,你會享受這個運動的過程,或是可以跟朋友社交的樂趣。

但是,他不一定能提升,你需要的健康需求跟身體能力。

所以,你需要訓練,因為那會讓你用有更好的基本功,讓你更隨心所欲的運動。

▍「訓練」不是體能考驗,是基本功

訓練,是為了要改善你缺乏的身體能力,是有目的性的、有計畫的。然而,多數人想到「訓練」,就是兩個感覺:「無聊、累!」

好像要很用盡全力、吃苦當吃補、堅持到底,才叫做有訓練。

這也是我一直想要改變的地方。

我想要讓,好不容易跨出第一步,來健身房的新手或長輩,不要因為覺得訓練很無聊,很累,就只能放棄。

如果我把你喜歡的運動,當成是做一道你最愛的菜。

那麼,做肌力訓練、心肺訓練、或是核心訓練,就是這道菜的基本原料——鹽巴、油、水、食材。

你擁有這些原料,才做得出一道營養完整的菜。

你當然可以去登山、打羽球、游泳,這些運動很棒。

但如果你沒有先把這些基本「身體條件」練好,你很可能在活動中受傷、覺得效果不好、甚至從此只能放棄運動。

我不知道你擁有多少原料了,但如果你有缺,歡迎找教練補齊。

▋我的應用

讓走進健身房的長輩留下來,是教練的責任。

這本書,不只是一本工具書,它更像是 Jimmy 教官 30 年教學經驗的心法總整理。

我自己也發現,長輩不是不願意訓練,而是對「訓練」有太多誤解跟害怕。

他們以為訓練就是很苦、很累、一定要舉重物。

我從一開始,認為長輩一定要越拿越重;到現在,我用各種不同的訓練模式,讓他們上課就像在玩遊戲。

我慢慢找到身為教練,我們真實的價值。不是要把會員練到很壯,線條很精實。而是,陪著他們往自己想要的樣子努力。

以下是我自己對訓練的想法:

訓練不是只有舉重而已,也有平衡、協調、呼吸、反應練習…。

訓練讓你的人生,有更多選擇。

訓練不是為別人,是活出自己的人生。

如果你也認同這些想法,歡迎,現在就到博客來下單這本超高齡社徽居家鍛鍊全書。

如果你在這篇FB留言+1,累積18個+,我就邀請作者,來我的YT教大家怎麼練長輩。

長輩不愛訓練,是有各種複雜的情緒,教練的功能,就是幫忙解決他們的疑惑,願意開始訓練。