運動新手的居家訓練8大問題,一次解答!

2025 Mar 20 中壯年族群

運動新手在開始居家自主訓練時,往往會遇到許多問題。

例如:不知道從何開始、動作不標準怕受傷、肌肉痠痛難以恢復、甚至容易失去動力、無法持之以恆…。

這篇文章,我會幫大家解答這 8 大問題,分享我的經驗與建議,讓你可以更順利地開始運動、持續進步!

不知道從哪裡開始

這是最多人遇到的問題。

你可能想變瘦、變壯、變健康,但卻不知道該做哪些動作、如何組合課表。

「每個人的訓練課表,80%都是一樣的」

意思是,你需要鍛鍊的肌肉跟身體能力,跟其他人沒有太大什麼差別。

我們都需要訓練核心、上半身、下半身。

心肺能力、肌肉力量、反應、速度、爆發力,也都是你需要的。

差別只在動作難度跟強度,以及你想要練到什麼的程度。

六大肌力基本動作

在這個概念下,新手可以從基本款的肌力訓練動作開始。最基礎的肌力訓練六大動作,用上下半身區分,分別是:

下半身:深蹲、硬舉

上半身:伏地挺身(或是臥推)、引體向上、划船、肩推

你可能會問:「為什麼是這6個動作?」因為這6個動作,已經把你全身上下會用到的肌肉,都涵蓋到了。

我們稱這樣的動作,叫「多關節動作」。你需要控制的關節越多,你練到的肌肉部位也越多。

舉例:

深蹲,你需要控制髖、膝、踝,也要穩定每一節脊椎。

你不只練到下半身,你的核心肌肉,跟上半身的肌肉也必須在動作過程中「出力穩定」。

對於沒啥運動時間的中年人,你不太可能像健美選手那樣,一塊肌肉一塊肌肉分開練。

選擇多關節的動作,可以大幅縮短你訓練的時間。

核心訓練,該不該練?

如果你有請教練,有一個完整的一小時訓練,你的確可以在上面的動作做完後,再加入核心訓練動作,去加強核心的穩定能力。

但如果你時間有限,其實你在練六大肌力動作的同時,也同步訓練到核心肌肉了。

如果你真的想特別加強核心,但家裡沒有太多重量,最基本的3個核心動作分別是:

- 棒式(Plank)

- 側棒式(Side Plank)

- 鳥狗式(Bird Dog)

這些動作,我下一集會特別拍教學影片分享。

怎麼組合肌力動作?

可以用 「上半身+下半身+核心」 的方式。把上面的動作,組合成簡單的訓練課表,你就不用擔心,哪塊肌肉沒練到。

舉例:一週3練

星期一:深蹲 + 伏地挺身 + 棒式

星期二:硬舉 + 划船 + 側棒式

星期三:深蹲 + 肩推 + 鳥狗式

先讓全部肌肉都獲得「刺激」,還有時間,再去加強局部的肌肉。

運動時很快就累了,撐不住

課程動作難度太高

「循序漸進」是肌力訓練最重要的原則之一。我們會希望你訓練時,這個動作是比你現在的能力「稍微難一點,但不至於做不到」。

如果你發現,你很難做完訓練,那表示這個訓練課表,還不太適合你。課表應該是「因人調整」,而不是你要去配合課表。

動作之間的休息不夠

你一定有過這樣的經驗:

上團體課時,教練要你做完深蹲,再做伏地挺身,再波比跳。中間只能休息不到20秒。很多人最後都是喘到做不下去,或是乾脆隨便亂做…

休息不夠,你的心跳還沒恢復,還在疲勞的狀態就做下一組,會降低你的動作品質跟效果。

每一組動作做完,建議是休息60~90秒,再做下一組。

重量越重,你的休息時間就要越長。

對我來說,有品質的做10下,跟很急很喘的狀態,勉強做完20下。

我會選擇前者。

動作不標準,怕受傷

這也是為什麼需要找教練,教練會讓你省去「亂槍打鳥」的階段。

但如果你真的經費有限,幾個簡單的方法,至少可以避免你自己訓練時,練到受傷。

是否在運動時感到疼痛

會痛就直接暫停!只要你覺得「怪怪的」,就是停下來。沒啥好說的~

如果你有教練,就是把你做的動作錄影下來,請教練幫你看。

錄影最好是「側面錄」跟「正面錄」兩種,教練會看得比較清楚。

避免「高強度」課程或運動影片

「HIIT」、「10分鐘燃脂」、「xx分鐘爆汗」...

這類在標題上,告訴你用很短的時間,就能消耗很多熱量的影片,我都覺得不適合新手。

因為這類影片,一定是用各種「跳躍」、「快速」的動作,去提高你的心跳率。(心跳越高,燃燒的熱量就越多)

但這些動作,肯定需要更多的身體控制,如果你不理解,胡亂跟著一起做…

沒事就沒事,有事就直接去復健科報到了。

「那怎麼辦?我還是想訓練啊~」

其實就是做中低強度,持續時間長的心肺訓練就好。

像是:超慢跑,快走,游泳,划船機…。你會感覺有點喘,但還能講話,也可以持續動20~30分鐘以上。一樣可以燃燒消耗掉熱量。

回到一開始說的,訓練應該是循序漸進。你不是不能做高強度訓練,但應該是你已經理解動作要領,再從事會比較安全。

肌肉痠痛,該怎麼處理?

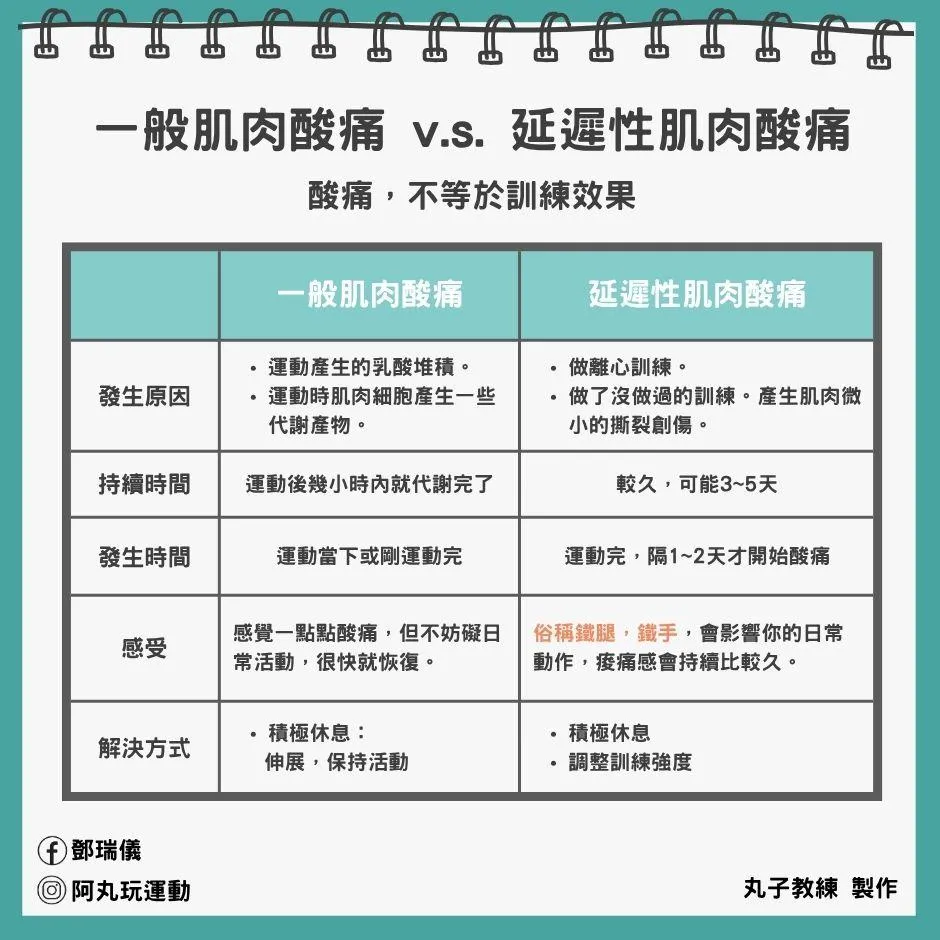

肌肉酸痛有2種:

一般肌肉酸痛v.s.延遲性肌肉酸痛,差異如下:

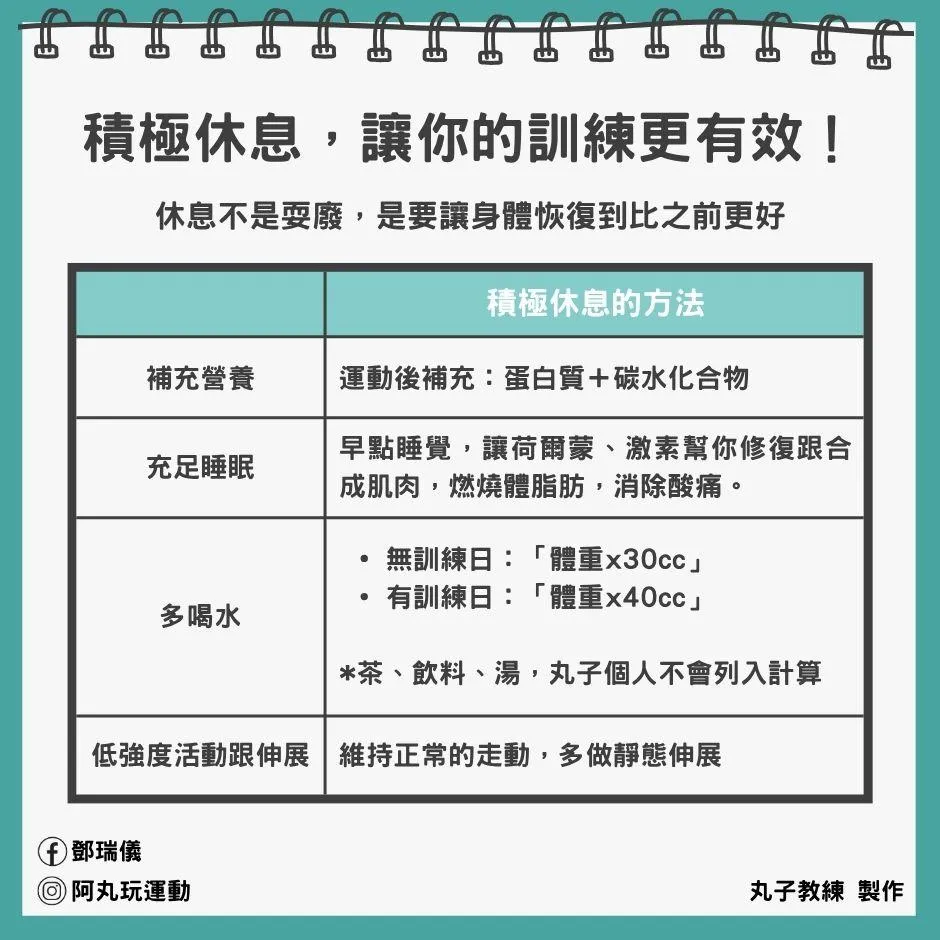

4種「積極休息」的方法

一般人訓練完,可能只會想到:「我要躺著休息,什麽都不做。」

但我想推薦你「積極休息」的4個方法

讓你的休息,真的達到增加肌肉,燃燒脂肪,減緩酸痛的效果。

▍補充營養

運動後補充蛋白質,大家都知道,但別忘記加碳水化合物。

一片吐司或是一根香蕉都可以,因為這會讓你的蛋白質更快吸收進到肌肉裡。

不用擔心這些熱量,他們不會變成脂肪,反而還會幫助你合成肌肉。

▍充足睡眠

如果你做完肌力訓練,奉勸大家早點睡覺。睡覺本身除了是幫你代謝身體的廢物,

同時各種荷爾蒙,激素會幫助你修復跟合成肌肉,燃燒體脂肪。

只要睡覺,就可以長肌肉,燃燒脂肪,這麼好康的事,你還不睡?

▍多喝水

老生常談,但大家都不做。

我講一個實際故事:我曾經有會員,只是把喝水量,從原本的1000cc提升到2000~2500cc,當月體脂率就少了2%。

但水到底要喝多少?

如果你本來不愛喝水,建議從「體重x30cc」這個水量開始。

像我的體重59~60公斤,每天至少要喝1800cc的水。

如果當天有運動,會建議喝「體重x40cc」的水量。

茶、飲料、湯可不可以算進去?這個東西眾說紛紜,我個人是比較傾向「只算白開水」,其他的一概不列入。但如果你要算,我覺得也沒關係。

▍低強度的活動跟伸展

很多人感覺鐵腿、痠痛,第一個想法就是「躺著休息」。

但其實這會讓你的酸痛持續更久。

因為身體停止活動,代謝廢物的速度也會變慢。

其實你只要維持正常活動,多做靜態的伸展。

會讓你更快從痠痛中恢復。

無法持之以恆

我認為對於剛開始的同學,你只需要「培養興趣跟習慣」就好。

對於新手,開始運動的前3~6個月,你不管練什麼都會進步。

你真的不用糾結,

有沒有一週練2次或3次?有沒有練滿一個小時?有沒有練到全身肌肉?

就算只是拿起壺鈴走路,再把壺鈴放回去,你都會進步。

等你摸了一段時間,大致了解一些基本的肌力訓練動作,

在開始去調整訓練課表跟你的時間。

我也想強調「微量訓練」,比「大量訓練」可能更有效。

不是一定要空出一小時,每週練滿2~3次,才會看到效果。

雖然教練都希望會員做到,但實際上,很可能你就沒那時間。

那就不要逼自己一定要符合,先求有就好。

雖然我很常混健身房,但真正可以空出來運動的時間,有時候也只有10分鐘。

可能根本練不完全部的肌肉群….但那又如何呢?

我還是可以做一些滾筒放鬆,動態熱身,或是甩個壺鈴20~30下。

即使沒有按照訓練邏輯走,我也沒有感覺我的身體「退步」。

先喜歡,再養成習慣,再慢慢調整頻率,不要小看每一次的練習。

居家空間太小,覺得受限

多數的肌力動作,一塊瑜伽墊的空間就可以練~

上述說到的肌力動作,基本上都不需要太多空間。

但我非常認同,運動空間,會影響一個人想運動的慾望。

之前沒有小孩時,我們家裡的空間很大,我的確會有空就在家運動。

但小孩生出來後,生活空間變小,沒什麼空間可以把瑜伽墊鋪開。

光想到要把家具移開運動,就直接放棄。

所以,我大多數時候也是選擇直接到外面的健身房,或是去戶外運動。

有時候光是看到人家熱血運動,你不由自主就會想一起動。

運動的feel還是很重要啊~

沒有器材,不知道能練什麽

同上,

你可以把六大動作跟3個核心訓練組合成每週的課表,循環練習。

至少在前3個月,不需要器材,

慢慢增加次數跟組數,都還是有效果的。

我推薦哪些居家器材?你可以參考這篇文章:想在家運動,應該買什麼健身器材?3個我覺得超好用的居家健身器材

看不到進步,容易失去動力

所謂的進步有2種:

數字上的進步,跟感受上的進步。

這兩種進步,都可以幫助一個會員,堅持運動下去。

數字上的進步

一種是看自己的訓練量。

在訓練上,我們會用「訓練量」來計算我們今天到底拿了多少重量。

訓練量=次數x組數x重量

舉例:今天我用30公斤,深蹲10下3組,今天的訓練量就是10x3x30=900公斤

通常是計算有拿重量的動作,徒手的太難算,大都略過不計。

另外一種是看身體數字。

就是體重,體脂率與肌肉量的變化,這大家都知道。

數字的進步很直觀,但也很容易被誤導。因為這些數字不會是「持續進步」,一定是上上下下。如果你只看數字,而忽略感受面上的進步,你也會很容易放棄運動。

感受上的進步

我最常用的就是拍照跟錄影,記錄會員每年體態的變化,以及每次動作的改善。

我現在最喜歡用的一招,就是讓會員感受他的動作,從第一組到最後一組的差別。

通常第一組一定是做得最糟糕,

但我會試著,每一組給他一個提示。

做到最後一組,動作就會非常標準。

然後我把第一組的錄影,跟最後一組比對給他看:「哇!真的差很多!」

每個會員都會看得出,自己動作上的進步。

這種「感覺」自己每堂課都在進步,最能激勵一個人,持續堅持運動。